BIG-IP VE (v17.1.2) × VMware Player 検証環境構築ログ

この記事は、VMware Workstation Player 環境で仮想ネットワークエディターを使用せずに、BIG-IP VE の GUIアクセスとライセンスアクティベーションに成功した構築手順をまとめた検証ログです。 GUI到達までに苦戦した方、無償ライセンスでログ検証したい方、構築をポートフォリオ化したい方へ向けて発信すると同時に備忘録として記載します。

なぜ VirtualBox ではなく VMware Player を選んだのか

以前は VirtualBox 上で BIG-IP VE を構築していましたが、今回は VMware Workstation Player に切り替えました。理由は以下の通りです。

選定理由

- VirtualBoxではNIC挙動が不安定で、GUI通信が頻繁にタイムアウトした

- 仮想ネットワーク構成の制御性が低く、検証トラフィックの挙動が見えづらかった

- VMwareの方がメモリ・CPUの扱いが軽く、構築後の挙動が格段に安定した

- 実務では VMware や ESXi の採用例が多いため、ポートフォリオとして再現性が高かった

VirtualBox vs VMware Player 比較表

| 比較項目 | VirtualBox | VMware Player |

|---|---|---|

| 仮想NICの制御性 | △ | ◎ |

| GUIアクセスの安定性 | △ | ◎ |

| リソース効率(軽さ) | △ | ◎(CPU/RAMの使用率が低い) |

| 実務での採用例 | △ | ◎ |

| BIG-IP VEとの相性 | △(GUIが不安定) | ◎(スムーズに稼働) |

| ライセンス | 無償 | 無償 |

結果:VMwareの方が構築後の操作が軽く、安定してGUI・ログ・ライセンス機能が使えたため、再構築を決断しました。

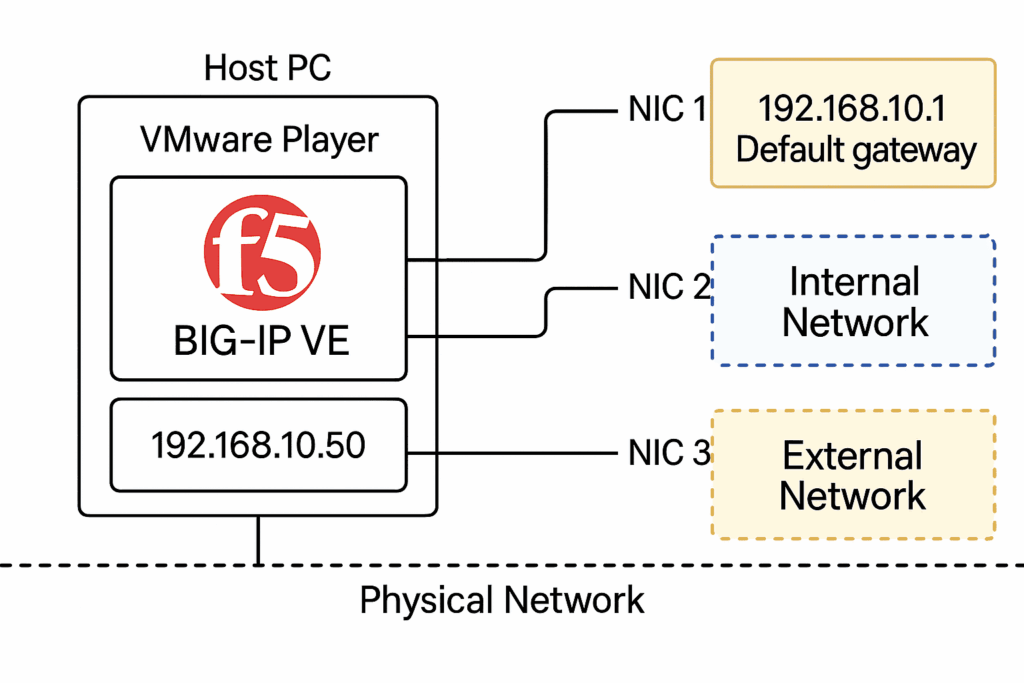

検証環境のネットワーク構成図(BIG-IP VE × VMware Player)

BIG-IP VE の検証環境では、VMware Player上に仮想マシンを構築し、ブリッジ接続により物理LAN上で GUI アクセスが可能な構成を採用しています。以下の図は、現時点のネットワーク構成を視覚化したものです。

ホストPC(192.168.10.50)は物理LANに所属し、GUIやSSHなどを通じて仮想マシン(192.168.10.101)にアクセスしています。また、内部検証用途としてホストオンリーネットワーク(NIC2)も構成済みです。

図のポイント:

- NIC1(ブリッジ接続):BIG-IP VEとホストPCが同じLANセグメントで通信可能

- NIC2(ホストオンリー):内部通信用。ホストPCと仮想マシンのみが参加する隔離ネットワーク

- 192.168.10.50:ホストPCのIP(GUIアクセス元)

- 192.168.10.101:BIG-IP VEの管理IP(GUI/CLI対象)

この構成によって、物理環境に近い検証が可能になり、GUI操作・ログ取得・ライセンスアクティベーションまで安定して実施できました。

構築手順(ステップ形式)

OVAインポートとNIC設定

- F5公式から BIG-IP VE v17.1.2 の OVA を取得

- VMware Player にインポートし、仮想マシンを作成

- NIC構成:

- NIC1:ブリッジ接続(管理用 GUI/SSH)

- NIC2:ホストオンリー(内部ネットワーク)

- NIC3:未使用または NAT(外部疎通用)

BIG-IP初期起動 → CLIで管理IP設定

config- IP:

192.168.10.101 - Netmask:

255.255.255.0 - Gateway:

192.168.10.1 - 設定後:

tmsh save sys config

GUIアクセス

- ブラウザで

https://192.168.10.101 - 初期ログイン用 admin パスワードを CLI で変更:

tmsh

modify auth user admin password

save sys configライセンスアクティベーション

- GUI上のセットアップウィザードから評価ライセンスを取得

- LTM / APM などを選択してプロビジョニング

- APM はメモリ不足なら後回し推奨

ログ確認環境の構築

| ログ種別 | パス | 内容 |

|---|---|---|

| LTMログ | /var/log/ltm | 仮想サーバやトラフィック処理に関するログ |

| APMログ | /var/log/apm | 認証・アクセスポリシー関連(後日構築) |

iRule を仮想サーバに適用し、log ステートメントでログ出力も可能 例:

when HTTP_REQUEST {

log local0. "Request received from [IP::client_addr]"

}振り返りと学び

- 3時間以上格闘した初期構築は、仮想NICとIP設計の理解が不十分だったことが原因

- ブリッジ接続+CLI構成で安定化し、GUIアクセス → ライセンス → ログ取得まで成功

- 「実務経験がこんな検証に活きるとは…」という瞬間の連続だった

今後の展開

- LTM仮想サーバ構築&トラフィックログ解析

- APMの構成と

/var/log/apm検証(メモリ拡張後) - AWS環境でのBIG-IP VE構築

- Terraformや Ansible による構成自動化

コメント